この記事(あるいは記事群)は、人気RPGゲーム『UNDERTALE』を「アドラー心理学」から読み解こうという試みを行っています。

【!】当然ながら、『UNDERTALE』の多大なるネタバレを含みますので、未プレイ、イ中の方はご注意ください。

【!】記事の著者は心理学専攻でも何でもなく、一般の人間です。アドラー心理学についてはベストセラーとなった『嫌われる勇気』『幸せになる勇気』など、一般流布している書物等で触れている程度の知識しかありません。その点をご了承ください。

〇第四回 Pルートへの軌跡

【第一回】【第三回】にて、UNDERTALEは「無能の証明」まで落ち込んだニンゲンを「自立」に向かわせる物語なのではないか、ということを述べた。

そこで今回は、"True Pacifist Route"(以下Pルート)を歩むことによって、主人公(あるいは我々プレイヤー)が何を学び、どのように「自立」していくのかを考えていきたいと思う。

さて、「いせき」が我々プレイヤーと、主人公の「価値観」を転換させる場所だというのは、【第一回】で触れた通りである。

Pルートの道のりでは、いせきを出たあと、不殺の"Normal"ルート(不殺Nルート)を経て、パピルス、アンダイン、アルフィーとのデートを行うことになる。その果てにどのように「自立」へと繋がっていくのだろうか。

アドラー心理学の用語が多く出てくるため、【第二回】の内容も参照されたし。

「こうどう」による停戦と「たたかいたくない」意思表示

UNDERTALEの停戦方法は、大きくふたつ。

相手を傷つけてから「にげる」方法と、相手に合わせた行動をとって「にがす」方法だ。

どちらも、「みのがす」というコマンドの中に含まれるが……。

UNDERTALEがどちらを推奨しているかは、ゲームのエンディングを見ると分かる。

ここではテミーのみ、完全和解の行動をしていないので白文字表記になっている。

Pルートのエンディングで、完全に和解したモンスターの名前と説明は黄色表記に変わる。これは「にげる」、もしくはそのモンスターが一番望む形ではない形で停戦した場合には起こらない現象であり、完全にモンスターと仲良くなるには「にがす」の方を選択する必要があることを示唆している。

「にがす」とは、「たたかいたくない」という意思表明であることは、「いせき」のフロギーが説明している。

さて、この「たたかいたくない」を成功させるには、そのモンスターに合わせた行動をとらなければならない。

ナキムシャやチビカビなどの一部モンスターをのぞいて、ほとんどのモンスターは「こうどう」なしには「にがす」ことができない。

さて、ここで「こうどう」が何を意味するかを考えてみたいと思う。

アドラー心理学では、目的論に基づき、「我々が生き方を変えたいと思ったら、ライフスタイルを選択しなおせばよい。ライフスタイルは"行動"の集大成であるから、生き方を変えたいならば"行動"を変えればよい」ということを考える。

そしてまた、同じくアドラー心理学では、他者信頼、共同体感覚の考えに基づき、「他者の目で見て、他者の耳で聞き、他者の心で感じること」を推奨する。

共同体感覚についてアドラーは、好んでこのような表現を使いました。われわれに必要なのは、「他者の目で見て、他者の耳で聞き、他者の心で感じること」だと。(引用:岸見一郎/古賀史健著『幸せになる勇気──自己啓発の源流「アドラー」の教えⅡ』)

そうして、「相手への関心事」へ関心を寄せたとき……すなわち、共感を持ったとき、共感を持ってもらえた相手は、自分を尊敬(尊敬とは、相手を「ありのままに見る」ということ)してもらえたことで、「勇気」が持てるのだという。

主人公が「こうどう」で示すのは、まさにこの「相手への共感」「相手への関心事に関心を向ける」行いではないだろうか?

なでて欲しいイヌにはたくさんの「ナデナデ」をあげ……歌を歌いたい相手には、一緒に歌って……筋肉が好きな相手には一緒に筋肉をぴくぴくさせ合い……そうした、そのモンスターの関心事に一番適切な「こうどう」を起こした果てに、「にがす(たたかいたくないという自分の訴え)」を成功させることができ、そうしてはじめて、モンスターたちとの「完全和解」(Pルートエンディングにて、文字が黄色くなる停戦)が成立する。

モンスターたちも共感を寄せてくれた主人公に対して共感を持ち、主人公とモンスターはお互いを、同じひとつの存在として受け入れていくことができる。

からかってほしくないルークスには、「からかわない」こうどうを。

そして、そうした行動の果てに、ニンゲンとモンスターが共存できる可能性の大きいPルートが成立するのである。

マザー・テレサは「世界平和のために、われわれはなにをすべきですか?」と問われ、こう答えました。「家に帰って、家族を大切にしてあげてください」。アドラーの共同体感覚も同じです。世界平和のためになにかをするのではなく、まずは目の前の人に、信頼を寄せる。目の前の人と、仲間になる。そうした日々の、ちいさな信頼の積み重ねが、いつか国家間の争いさえもなくしていくのです。(引用:岸見一郎/古賀史健著『幸せになる勇気──自己啓発の源流「アドラー」の教えⅡ』)

すなわち、このゲームの「こうどう」経験から主人公(またはプレイヤー)が得るものは「共同体感覚」である。

自分のうちなる「共同体感覚」が掘り起こされれば、この主人公は「自己受容」「他者信頼」「他者貢献」ができるようになる。「他者信頼」できるということはすなわち、「他者(このゲームにおけるモンスター)は敵」ではなく「他者は味方」という認知に立てるということでもある。

「他者は味方」と思えている主人公になれるからこそ、「ありのままの不格好な自分でも受容できる」のであり、「他者のために何かをしようと考える」のである。

そうして「わたし」ではなく「共同体(わたしたち)」が主語になったとき……人は「自立」できるようになるというのが、アドラー心理学の考え方である。

われわれは生まれてからずっと、「わたし」の目で世界を眺め、「わたし」の耳で音を聞き、「わたし」の幸せを求めて人生を歩みます。これはすべての人がそうです。しかし、ほんとうの愛を知ったとき、「わたし」だった人生の主語は「わたしたち」に変わります。(引用:岸見一郎/古賀史健著『幸せになる勇気──自己啓発の源流「アドラー」の教えⅡ』)

自立とは、「自己中心性からの脱却」なのです。(中略)だからこそアドラーは、共同体感覚のことをsocial interestと呼び、社会への関心、他者への関心と呼んだのです。われわれは頑迷なる自己中心性から抜け出し、「世界の中心」であることをやめなければならない。「わたし」から脱却しなければならない。甘やかされた子ども時代のライフスタイルから、脱却しなければならないのです。(引用:同著)

さて、ここで今一度考えたいことは……

Pルートを歩む主人公は、我々のつけた名前ではなくフリスクだという点である。

これはまさに、「わたし」から脱却した、ということの示唆ではないだろうか?

すなわち、フリスクは旧来のライフスタイルを選択していた我々(あるいは我々が着せるRPGの主人公像)から脱却し、新しいライフスタイルを勝ち取って自立をした、ということになるのである。

さてしかし、主人公がフリスクとして自立をするために必要な条件がいくつか存在する。それは、主要登場人物とのデートである。

では、なぜ、それらのデートが必要になるのであろうか?

それは、アズリエルを救うためである。

アズリエルは、キャラとの共謀に失敗(?)したあと、"きんいろのはな"となり、「このせかいはころすかころされるか」という、「他者は敵」の認知に塗り替えられてしまった。そんな彼を救うために必要な要素とは何か?

「共同体感覚」である。

彼に「共同体感覚」を味わってもらうためには、彼が吸収するモンスターたちに「共同体感覚」が必要になる。そのために、主要登場人物には、「共同体感覚」を持っていてもらわなければならないのだ。

パピルスとのデート~承認欲求からの脱却:「自己受容」~

パピルスというキャラクターは、とても優しく思いやりがあるモンスターである。他者を信頼していて、他者が裏切るかもしれないということなど、考えていないかのようだ。

それゆえにアンダインからも心配されている。

その点、彼はとても「他者信頼」できているように見える。しかし……。

「あこがれのロイヤル・ガードになったら」にんきものになれると思っている。

彼は実は「ありのままの自分」に自信がない。「ありのままの自分」ではともだちができないと思っている。

だからあこがれのロイヤル・ガードになって、アンダインからほめられてはじめて、にんきものになってみんなから「おともだちになって!」と言われると信じているのだ。

アンダインに褒められたいパピルス

パピルスと戦う前にも、興味深いセリフがみえる。

これは「主人公が」という主語でパピルスが発するセリフだが、この思いは実はそのままパピルスが抱いている思いであろう。

つまり、パピルスとは、実は非常に自分に自信がなく、劣等感があり、承認欲求を持っているモンスターであることが分かる。

さて、アドラー心理学で承認欲求は否定されるものだということは、【第二回】にて述べてきた。承認欲求とは、他者からの評価を必要とし、自分の人生を生きない証であるからだ。承認欲求を必要とする生き方は「自己受容」ができない人の生き方であり、「自己受容」ができない人は、本当の意味で他者を信頼し、他者貢献をし、「共同体感覚」を得ることができない。

「ありのままの自分」を受けいれることができないパピルスは、なんと「自己受容」ができていないということになるのである。

そんなパピルスが、主人公とパズル合戦をし、戦いをする中で、何を学んだか?

「ともだちをつくるには、ダメダメなパズルをやらせて、バトルをすればよかった」ということに気付いたのである。

ここで、パピルスが、自分の用意したパズルを「ダメダメなパズル」と言っていることに注目したい。

ともだちをつくるには、100点満点のパズルなど必要ない、というのである。

これはまさに「自己受容」の考え方である。

自己肯定とは、できもしないのに「わたしはできる」「わたしは強い」と、自らに暗示をかけることです。これは優越コンプレックスにも結びつく発想であり、自らに嘘をつく生き方であるともいえます。

一方の自己受容とは、仮にできないのだとしたら、その「できない自分」をありのまま受け入れ、できるようになるべく、前に進んでいくことです。自らに嘘をつくものではありません。

もっとわかりやすくいえば、60点の自分に「今回はたまたま運が悪かっただけで、ほんとうの自分は100点なんだ」と言い聞かせるのが自己肯定です。それに対し、60点の自分をそのまま60点として受け入れたうえで「100点に近づくにはどうしたらいいか」を考えるのが自己受容になります。

(引用:岸見一郎/古賀史健著『嫌われる勇気──自己啓発の源流「アドラー」の教え』)

パピルスはそれまで、よく「いだいなるパピルスさま」「マスターシェフ」と自称をしていたかと思う。これこそは「できもしないのに「わたしはできる」「わたしは強い」と、自らに暗示をかける」、「自己肯定」の在り方であり、(劣等コンプレックスの裏返しである)優劣コンプレックスの在り方であるのだ(※詳細は【第二回】参照)。すなわち、彼はそれまで劣等感に縛られて、他者からの承認を必要としていた。

しかし彼は、この主人公との関わりの中で、「ありのままのじぶん」を認められるようになった。「ありのままのじぶん」でも、ともだちになってくれる人はいると気付けて、「自己肯定」から「自己受容」の発想に移ることができたのである。

そして、彼は主人公とのデートで何をしたか……

主人公を「フッた」のである。

相手に合わせ、相手の期待に応えようとするのは「承認」を求める生き方である。

相手に合わせなくても、相手にとって100点満点の正解でいなくても、お互いがお互いを尊重し、ともだちとして一緒にいられることを、彼は学ぶことができたのである。

アンダインとのデート~他者は敵という概念からの脱却:「他者信頼」~

アンダインというキャラクターのイメージを追うと、彼女から「承認欲求」というものはあまり感じない。

彼女は誰かに好かれるためにこれをやるとか、誰かに好かれるためにあれをやらないとか、そういうことを考えているキャラクターには見えない。

彼女の愛するアルフィーの作ったおしろでも、彼女は彼女らしく、遠慮なくブッこわす。笑

そういう意味で、彼女はとても自由である。らんぼうで、おうぼうだが、そんな自分では「嫌われてしまう」ということなど考えていないかのようだ。「自己受容」ができているということだろう。

すなわち、彼女の行動指針は「誰かに評価されたい」ということではなさそうだ。そして常に「仲間のために」身体を張って頑張れる。そういう点で彼女は「自己受容」ができているうえで、「他者貢献」ができているじんぶつのように見える。

かのじょはじぶんがつらくても、それがだれかのためになっていればいいと考える。

そして、パピルス(部下)が親しく話しかけようが、気を悪くする様子は全くない。パピルスは部下である以上に、彼女にとっては「ともだち」なのだ。彼女は「縦の関係」ではなく「横の関係」すなわち、「同じではないけれど平等」の思想に生きるじんぶつであると考えてもよかろう。

「アルフィーのともだち」に対して、「ああいうライフスタイルはあこがれる」と言っていることにも注目したい。彼女は「性格」という言葉を使わずに「ライフスタイル」という言葉を選んだというのも気になるところ。

ちなみに、原文でも「lifestyle」という言葉が使われている。

さて、その彼女が「共同体感覚」を抱くにあたって足りないものがあるとしたら何だろうか? 強いてあげるなら――「ニンゲンは味方」と思えていないことだろう。

「ニンゲンはモンスターをきずつける存在」として「打ち負かさなければならない敵」「相容れない存在」と、もし彼女がそう信じているのだとしたら、彼女は結局のところ、最終的な「共同体感覚」を得ることができないことになる。

なにせ、「共同体感覚」とは、「身近な共同体」だけに留まらず、国家や種族も超え、無生物すら超え、宇宙全体を含む「共同体」の一員であると感じる部分までいくのだから。

彼女は主人公の行動を「偽善」ととらえていた。ひとの行動を、その行動通りにとらえられないのは、相手のことを「敵」とみなしているからこそであろう。

その彼女は、デートの中で、「ニンゲンは味方」と信じる第一歩として、「主人公は味方」と思うことができたのである。どうしてそう思うことができたのだろうか?

まず、前提として、アンダインという存在が「たたかい」の中に生きる、「たたかい」に関心を持ったモンスターであることを理解していただきたいと思う。

彼女は「ちぎょ」であった時代からずっと、「せいぎのてっつい」ガーソンにあこがれ、アズゴアをうちたおすためにまいにちまいにちトレーニングに明け暮れていたのだ。

彼女は「たたかい」が好きなのだし、「たたかい」の中に彼女の道があるということは、今更言及するまでもないことだと思う。

さて、アドラー心理学では「他者の目で見て、他者の耳で聞き、他者の心で感じること」が推奨されることは先に述べたとおりである。

すなわち、(アンダインの認識の中で)もともと敵同士であったはずの主人公とアンダインとの間で、主人公が彼女と親密な関係値を築くためには、彼女の関心事に関心を寄せる……すなわち、自分自身を「たたかい」のフィールドに置かなければならないのである。それも、そのフィールドに立ってなお、「自分はモンスターを傷つける意志はない」と主張しなければ、結局お互いは「敵同士」のままになってしまう。

さて、アンダインとのデートで起こったことを、順を追って確認していこう。

①「課題の分離」の再認識

アンダインは主人公とのデートで何を発見したか?

筆者は、そのはじめに「課題の分離」の再認識をあげたいと思う。

アンダインはデート開始時パピルスの煽りを受け、「主人公とズッともになる」ために、相手に合わせ、相手が気に入りそうな自分をひたすら演じ続けた。

パピルスとともだちになったときは、りょうりのレッスンがその親密度に大きく関わったという理由から、主人公に自分とりょうりのレッスンをすることを強要した。そして、主人公に自分を好きになるよう強要しようとしたのである。

その果てに彼女は再認識する。

自分が相手にいくら好きになってほしいと願ったところで、相手がどう思うか、相手がどうするかは相手の課題である。

もちろん、彼女が今までそれを分かってなかったとは思わない。彼女がそれまでも自由にふるまえていたのは「課題の分離」ができていたからであろう。しかしここでは改めて「ニンゲンがモンスターをどう思うか、それもまたじぶんにはどうすることもできないこと」ということを認識したのである。

すなわち、彼女は「課題の分離」を再認識したのだ。

「課題の分離」ができると、人は自由にふるまえるようになる。なぜならば、「わたし」がどうふるまおうが、「あなた」が「わたし」を好きになるか嫌いになるかは、「あなた」の自由な世界なのだから、「わたし」はその責任を負う必要がないからである。

②他者の関心事に関心を寄せること

そうして自由になったアンダインは、主人公と「たたかう」道を選んだ。なぜか? 彼女の生きる道が「たたかい」だからである。彼女は「たたかい」が好きだから、主人公との対人関係の在り方にも「たたかい」を選んだのである。

彼女は主人公と「たたかいたい」のだ。

その時、主人公はアンダインから逃げなかった。逃げないかわりに、「たたかうフリ」をしてみせるのである。すなわち、アンダインの関心事に関心を寄せたのである。

そうすることによって、主人公はアンダインの世界に入って行くことができたのではないだろうか。

そうやって、主人公は「他者への関心(social interest)」をアンダインに向けた。"social interest"とは元来、アドラーがドイツ語圏の自分の心理学を英語圏に用いる際に「共同体感覚」を翻訳した言葉だ。

共同体感覚を呼び覚ます「関心」を向けられたアンダインは、主人公を通して、どんな相手にも共通して結ぶことのできる「共同体感覚」を感じることができたのではないだろうか。

そうして、「関心」の絆で結びついた主人公とアンダインは、お互いを「味方」として認知できる礎を築けたはずである。

③「わたし」は敵ではないという訴え

しかし、もしアンダインを傷つければ、アンダインにとってふたたび「ニンゲンは敵」という認識を与えてしまうことになる。だから主人公は、「たたかうフリ」をした。

「たたかい」というアンダインの関心事の中に身を置きながら、

「わたし」は「あなた」の敵ではない、と訴えかけた。

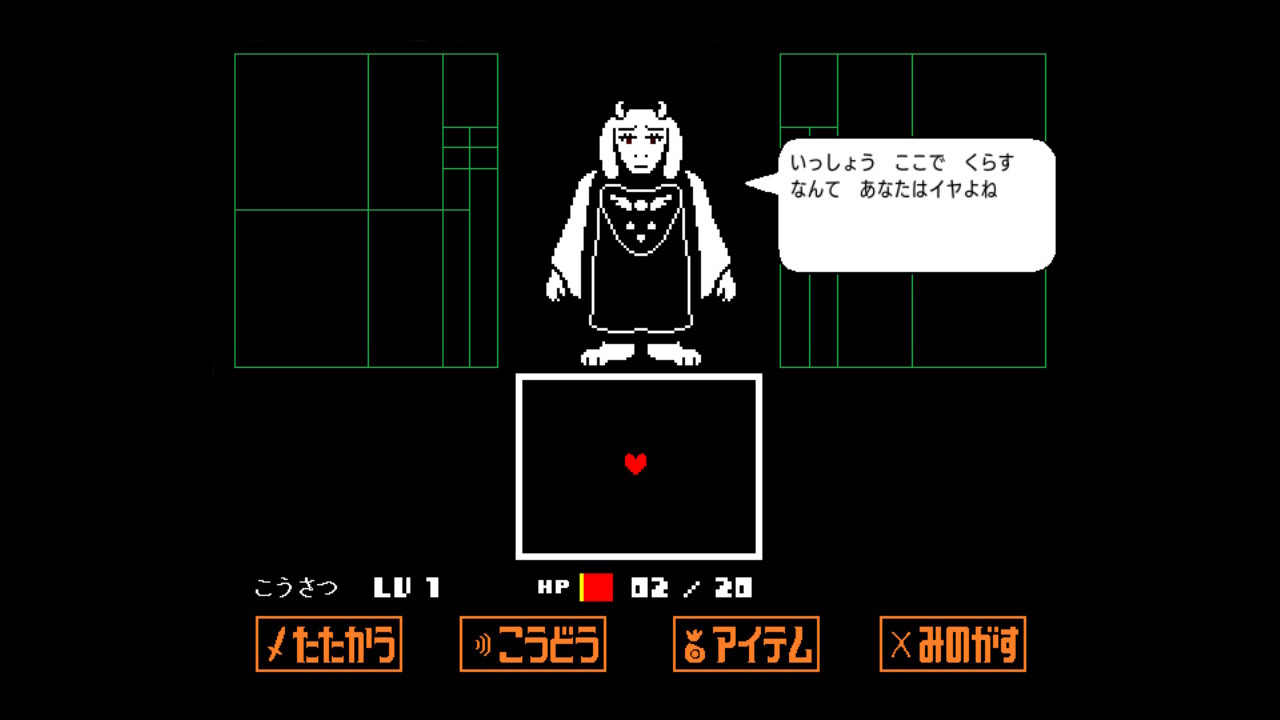

この結果、アンダインがどういう考えに至ったかは、Pルートのロストソウル戦での彼女のセリフを見ればあきらかであろう。

彼女は、ニンゲンを信頼することができるようになったのである。全員とは言わないが、ニンゲンすべてが敵と考えた彼女にとっては大きな価値観の転換だったのではないだろうか。

また、さきほどの この画像であるが

これはアンダインとデートした結果の不殺Nルートで観ることができるものだ。

主人公とのデートを通して、アンダインはこの価値観にいたることができた……すなわち、彼女はデートによって、たとえ相手がニンゲンでも、そのニンゲンに「貢献」することに喜びを感じられていると考えるのが筋だろう。

アルフィーとのデート~うちなる共同体感覚を掘り起こすために:「自己受容」「他者信頼」「他者貢献」~

アルフィーとのデートが一番肝になる部分である。彼女が真相を明らかにしなければ、このゲームはPルートに向かうことができないからである。そして、彼女とのデートは、必ず1度目のエンディングではかなわないように設計されている。

すなわち、このゲーム自体が「Pルートを達成するためには必ずアルフィーとのデートを行い、真相を究明しなければならない」ことを示唆しているのである。

アルフィーとのデートがなぜそこまで大事なのかということの中に、私はこのゲーム内のモンスターでもっとも「共同体感覚」から遠い人物がアルフィーであることを挙げたいと思う。

おおよそアルフィーという登場人物にどんなイメージをもっているだろうか?

自分の研究のために多くの人を不幸にしてしまったという過去のトラウマを他人に打ち明けることができずに、嘘をつき続けなければならなかったじんぶつ?

そうではない。

アドラー心理学的見地に立てば、「過去のトラウマなど存在しない」のである。

彼女がどんな人物かアドラー心理学的見地からとらえるならば、おそらくこうなるであろう。

アルフィーとは、劣等感が強く、自分に自信がないあまり、他者からの承認を必要とするじんぶつである。他者からの承認を必要とするあまり、すべての人に忠誠を誓い、「誰からも好かれる自分」を演じる必要があり、自由に行動することができない。

いいかえれば「嫌われる勇気がないじんぶつ」ということもできよう。

過剰に「きらわれる」ことを恐れるアルフィー。

「目的論」に立つならば、彼女にとって、あの研究は必要な出来事だった。なぜならば、あの出来事さえなければ、本当の自分はもっと明るくて、もっとできる人物なんだ、と自分の人生に言い訳できるからである。

自分が他者から好かれないのは、あの事件があるからだ……と自分の人生に言い訳できるのである。

彼女はあの事件があろうがなかろうが、びくびくオドオドとしたじんぶつであっただろう。

彼女が嘘をついているのは、周りのみんなに、だけではない。彼女は自分自身に嘘をつき続けているのである。

誰からも嫌われないためには、どうすればいいか?(中略)常に他者の顔色を窺いながら、あらゆる他者に忠誠を誓うことです。(中略)しかしこのとき、大きな矛盾が待っています。(中略)これはちょうど(中略)できないことまで「できる」と約束したり、取れない責任まで引き受けたりしてしまうことになります。無論、その嘘はほどなく発覚してしまうでしょう。そして信用を失い、自らの人生をより苦しいものとしてしまう。もちろん嘘をつき続けるストレスも、想像を絶するものがあります。(中略)

他者の期待を満たすように生きること、そして自分の人生を他人任せにすること。これは、自分に嘘をつき、周囲の人に対しても嘘をつき続ける生き方なのです。

(引用:岸見一郎/古賀史健著『嫌われる勇気──自己啓発の源流「アドラー」の教え』)

彼女は「ありのままの自分」では誰からも好かれないと考えているのだし、他者は自分を傷つける存在だととらえている(「いいこ」でない私は認められないと感じている)のだし、だからこそ自分ばかりに目を向けて、誰かのために一生懸命がんばることから逃げている(見返りがなければ、その人のために頑張ることができない)のだ。

「~してくれなくなった」とは、見返りを求める発想である。

見返りがなければ、彼女はメタトンのために頑張ることができない。

すなわち、「自己受容」「他者信頼」「他者貢献」から最も遠い――「共同体感覚」から最も遠いじんぶつ、なのである。

彼女にとって他者は、「嘘偽りのないありのままのわたし」を傷つける存在。

彼女に必要なのは、「承認欲求からの脱却」であり、「課題の分離」を覚えることである。

「承認欲求からの脱却」とは、他者に「いいこ」と価値を認めてもらうことを必要とせず、「ありのままの自分」を自己受容できること。

「課題の分離」とは、自分がどうふるまおうと、相手が自分を好きになるか嫌いになるかは相手の課題なのだから、自分にはどうすることもできないと知ること。

この対人関係の入り口にたってはじめて、彼女は「自己受容」「他者信頼」「他者貢献」すなわち「共同体感覚」を掘り起こすことができる。

課題の分離は、対人関係の最終目標ではありません。むしろ入り口なのです。(引用:岸見一郎/古賀史健著『嫌われる勇気──自己啓発の源流「アドラー」の教え』)

そしてこれはちょうど、パピルスとアンダインとのデートで確認してきたことである。

「自己受容」を学んだパピルスと、「課題の分離」を再認識したアンダイン。

長くなってしまうため、今回の記事では、アルフィーがこのデートでいかにして「共同体感覚」の礎を築いたかは割愛する(※また別の回でアルフィー考察をメインにして行いたいと思う)が、とにかくアルフィーは主人公とのやりとりと、パピルスとアンダインから「自己受容」「課題の分離」を学んだことで、「対人関係の入り口」に立ち、他者と向かい合う勇気を持つことができた、と結論付けたい。

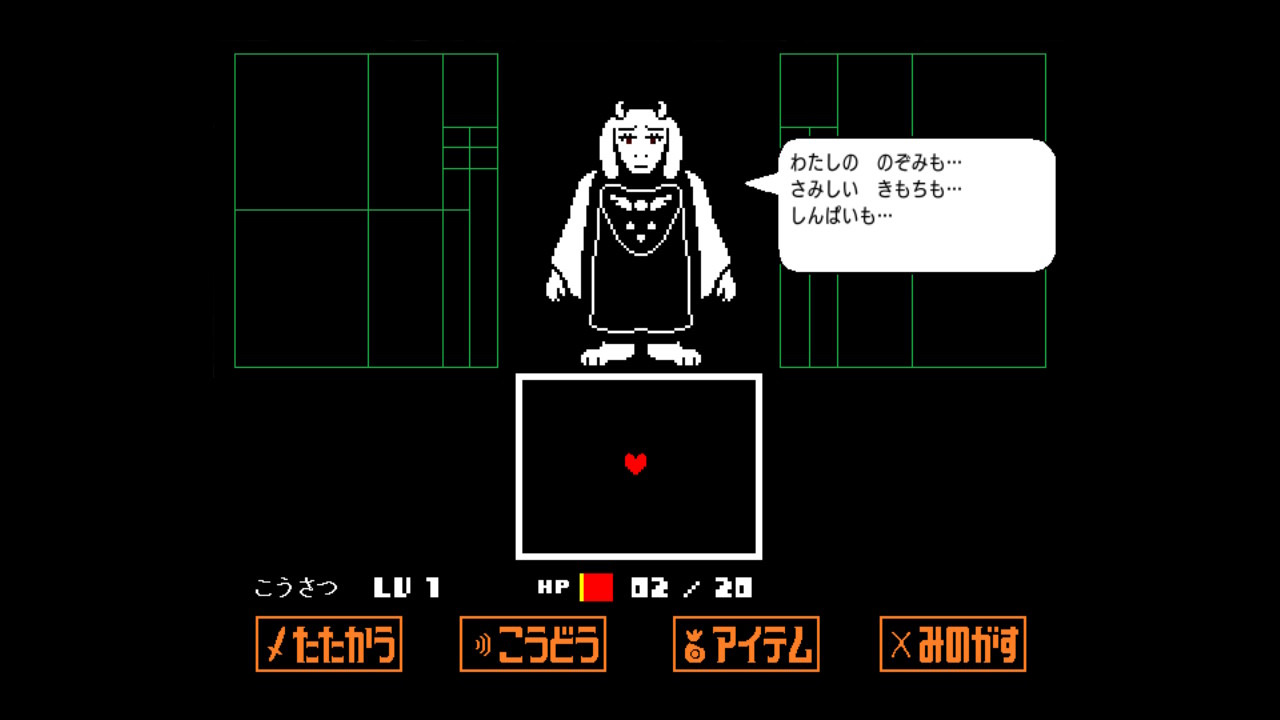

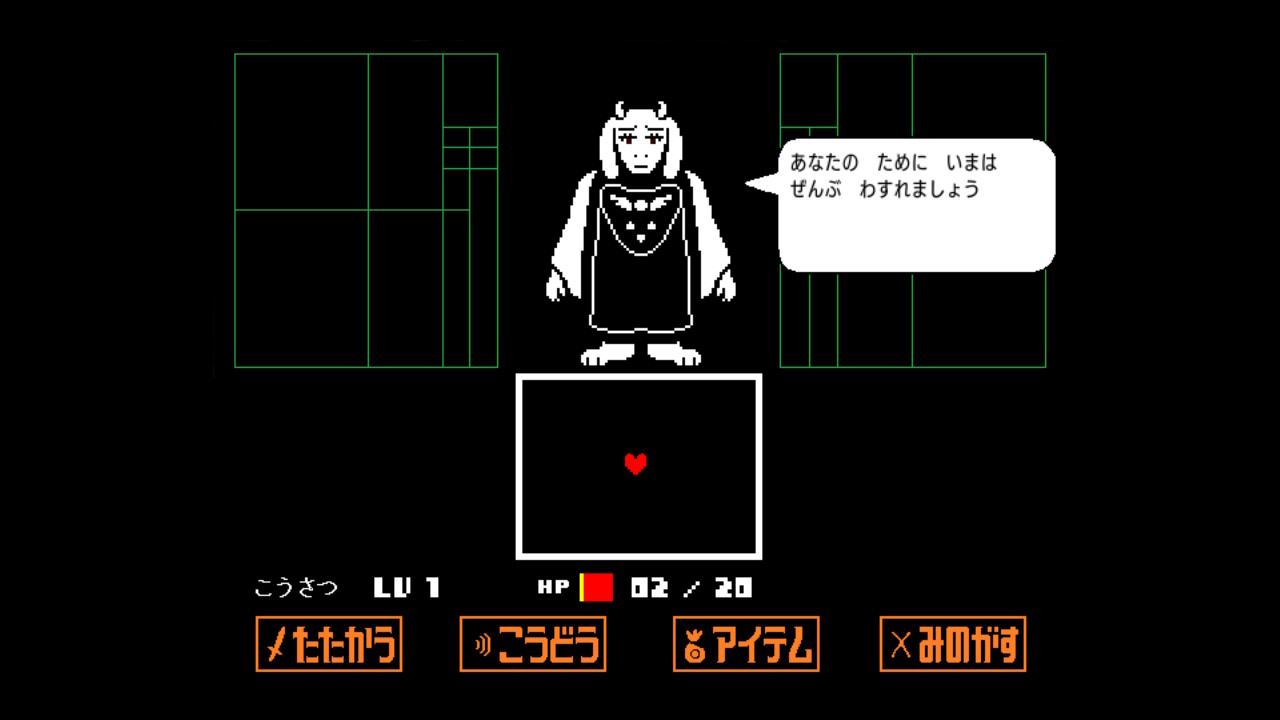

そう結論付ける根拠は、デートが終わったあと、しんじつのラボへ向かう途中の書き置きや、ラボ内部でのアルフィーのセリフ、ロストソウル戦でのアルフィーのセリフである。

これまで「ゆうき」がなかったアルフィーが「ゆうき」を身につけようとしている。

「わたしの課題」はあくまで「わたしの課題」。

彼女は課題の分離を学び、責任転嫁をしない生き方を手に入れた。

「ありのままのじぶん」のまま対人関係に挑めば、人は大なり小なり傷つく。「ありのままのじぶん」を受け入れられなかったときに傷つくその痛みは、「うそいつわりのじぶん」が否定されたときよりずっと重く、苦しいからである。

しかし、承認欲求から逃れ、「課題の分離」という対人関係の入り口に立った彼女は、「他者信頼」の入り口にも立つことができているはずである。「他者信頼」とは「他者は味方」だと思えていることである。

「他者は味方」と考えることのできる彼女になってはじめて、「転んだら手を差し伸べてくれるともだちがいる」と気付くことができたのだ。

ロストソウル戦。彼女は「他者は味方」という価値観を身につけることができた。

そして、「自己受容」「他者信頼」ができるアルフィーは、「他者貢献」もできるようになったはずである。味方である他者のために、何の見返りももとめず、他者のためになると信じる行動を、この先のアルフィーならばできるはずである。

他者を信じ、他者のために動けるモンスターになりたいというのが、彼女の願いだろう。

Pルートでは、いままであれほど汗が出てとまらなかったメタトンのボディを完成させることができたのも、「見返り」に縛られない「他者貢献」の発想をアルフィーが手にしたからに他ならない。

【第五回】に向けて

こうして、主要人物たちの心に、「共同体感覚」の礎が築かれたのである。

この先で、主人公はアズリエルと対峙することになる。アズリエルはこの世界のことを「ころすか、ころされるか」と考えている――すなわち、「他者は敵」という立場に立つ最大の強"敵"である。

いや、ここまで記事を読み進めたのなら、彼を「敵」と呼ぶことはおそらくふさわしくないであろう。Pルートを歩んできた主人公にとって、彼はもはや「敵」ではないはずだ。

彼は敵対すべき存在ではなく、「味方」だからこそ、主人公はこのアズリエルを「SAVE」=「救う」ことができる(※日本語版では「ふっかつ」になっているが、原文では「SAVE」である)。そうして、すべてのモンスターと自分自身に「共同体感覚」を取り戻し、主人公は「自立」をしていく。

次回はアズリエル戦と、Pルートのエンディングを見ていきたいと思う。

番外編:ナプスタブルークへの「勇気づけ」?

ところで、ナプスタブルーク戦を停戦に導く選択肢は「はげます」である。

「はげます」という言葉には「勇気づける」というニュアンスがある。

アドラー心理学では、ほめるでも叱るでもなく、命令でも従属でもない、横の関係に基づく援助を行うことを「勇気づけ」と呼んでいる。

ここで主人公が行ったのは「勇気づけ」に近いものなのかもしれないということが、下記の動画で言及されていた。(1:30~)

youtu.be

「勇気づけ」とは英語の"Encourage"であるので、ナプスタブルーク戦の英語を調べたが……

ナプスタブルーク戦の「はげます」は、"Cheer"であった。ちょっと残念。(笑)